こんにちは、Portafortuna♪光琉です。

立春になってから今シーズン一番の寒さか、雪降ってくれたらいいのにな~って思っていたら本当に雪が舞い始めた!わ~い、積もって~。

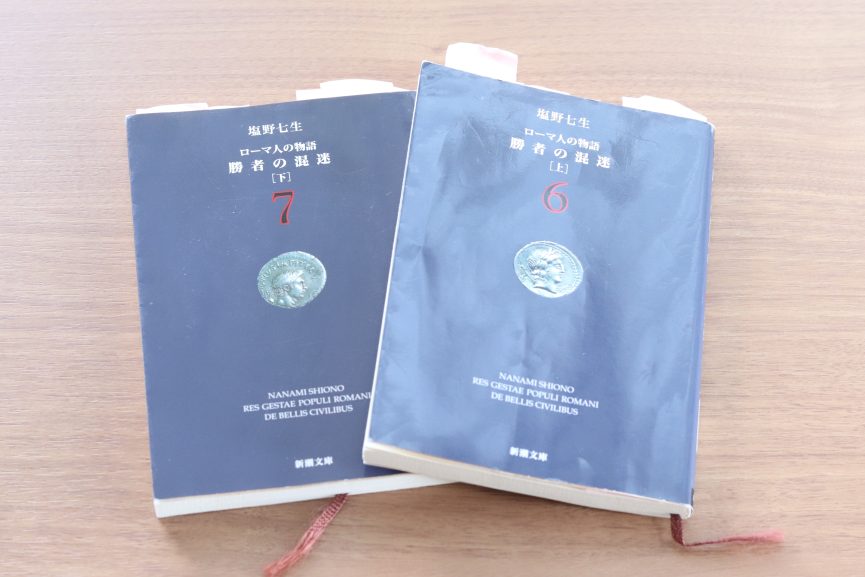

今回は塩野七生さん「勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ」を読み返す、その②です。

「勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ」その②

「同じ権利をもたない者に、同じ義務を求めることはできない。もしも同等の義務を負わせたいならば、同等の権利も与えねばならなかった。権利を共有しない者に権利に伴う義務を要求したのでは、内政干渉になる。」

そうか、内政干渉ってこういう意味合いがあるわけか。となると歴史上でも現代でも大国は内政干渉しまくりってことですね。

「小スキピオ(スキピオ・エミリアヌス。スキピオ・アフリカヌスの養孫)は、優れた武将であることの他に・・・(中略)・・・開けた精神と深い教養の持主であった。しかし、良識豊かな人は、その良識がかえって発想の転換や飛躍を妨げてしまう。」

わかるようなわからんような。良識豊かな人は冒険とかチャレンジとかは苦手そうな感じはしますが、でも一方で物事をいろんな角度から見られるから発想の転換は得意そうな感じがするしな~。

兄ティベリウスが殺害されてから10年後、弟ガイウス・グラックスが30歳となり兄と同じ公職の護民官になりました。ガイウスがローマ政界の表舞台に立ったわけです。

まずは兄が成立させ命を懸けて遂行しようとしたにもかかわらず、兄の死後10年の間に形骸化してしまっていた「農地法」を蘇らせます。続いて福祉政策である「小麦法」、貧富の差の拡大のあおりで徴兵免除されなくなった市民を救済するための「軍隊法」、失業者対策の「公共事業法」、経済振興策の「植民都市法」などを矢継ぎ早に法制化していきます。元老院議員に有利な判決となるようなしくみになっていた陪審員制度を改める「陪審員改革法」、さらにはローマ社会に台頭してきていた経済階級を優遇するための「属州法」改正、選挙制度改革など多岐にわたる分野で改革を実施しました。

「しかし、改革とは何であれ、金がかかる。とくに農地改革、貧民への小麦の配給、公共事業振興、新植民都市建設などは金がかかる。財源の確保に成功しなければ、改革も成功しないのだった。」

たしかにお金かかりそう。こんなにもいろいろ改革していたら国庫も大変だ。財源のことを考えずにあれする、これすると聞こえのいいことばっかり言っているだけではどこかの国の野党みたいになっちゃうもんな~。

「市民たちも、ガイウス初当選の頃の微温的な支持から一変して、今では彼を全面的に支持するようになっていた。ガイウスのほうも、熱意をこめて、彼らに国政改革の必要を説きつづけた。・・・(中略)・・・彼の話しぶりは火を噴くように激しく、演壇の端から端まで歩きまわっては疲れも見せずに説きつづける。・・・(中略)・・・そして、演説をしていないときのガイウスの働きぶりも、彼を憎んでいた人々でさえ感心したほどに精力的だった。数多くの法案を提出し、それが次々と可決されていたので、若い護民官のやらねばならない仕事は山積していた。ガイウスはそれらすべてを、優れた組織力で実施に結びつけ、敏速に処理していった。その彼の仕事場には、請負業者、建築技術者、他国の大使、政府の役人、武将、文人たちが、朝となく昼となく出入りしていた。これらの協力者をはじめとする誰とでも、ガイウスは、才能に恵まれ、生れも良く、ゆきとどいた教育(しつけ)を受けた人に常に見られるやり方で接した。親しく振舞っても品位は落とさず、各人がもつ能力は尊重しながらも、決断のときは逸しないというやり方である。一人の有能なリーダーを、ローマ人はもちはじめていた。」

「火を噴くように激しく話す」だけの人はたくさんいますよね。憎んでいた人も感心するほど精力的ってすごいな。兄ティベリウスをも超えるような有能ぶり、タイムトリップして会ってみたくなります。

ここまでは順調なガイウスでしたが、こと「市民権改革法」に及んでつまづくことになります。

ローマ市民以外(ローマ連合加盟国の人々)へのローマ市民権の授与について、拡大させることでこれまで進めてきた改革をさらに進展させようとしたガイウス。一方、「ローマ連合」の堅持こそが最良の防衛システムであると信じている元老院と、ローマ市民権という既得権益を守りたい市民の二つの勢力がローマ市民権の拡大に反対しました。

「ローマ市民権所有者の拡大は都市国家ローマの崩壊であり、「ローマ連合」の解体であり、元老院を主体とするローマ共和制への挑戦であると知って危機感をつのらせた元老院は、もはや良識派も強硬派もなく、反グラックスに向って団結した。」

とは言え、ガイウスの市民からの人気はあいかわらず高く、その支持を崩すことに集中します。

「ティベリウスのときも使われ、いつでもどこでも有効であった作戦である。護民官ガイウスの政策は、票集め、人気とり政策、権力の集中、権力の私物化であるという声を広めた。現代イギリスの研究者の一人は、次のように書いている。「無知な大衆とは、政治上の目的でなされることでも、私利私欲に駆られてのことであると思いこむのが好きな人種である」 好きなのは無知な大衆にかぎらないと、私ならば思う。・・・(中略)・・・要は、教養の有無でも時代のちがいでも文化のちがいでもない。目的と手段の分岐点が明確でなくなり、手段の目的化を起してしまう人が存在するかぎり、この作戦の有効性は失われないのである。」

古今東西一緒やな~。僕も気づかないうちにしょっちゅう手段の目的化に陥ってしまっているので、ローマの大衆を笑っていられる立場ではないですが、アカンやんローマ人。元老院にまんまと騙されてるやん。

自ら法制化した「植民都市法」に沿って、旧カルタゴの地に新たに大規模植民地を建設しようとしたガイウス。現地視察に自ら出向きます。その間70日間。この期間を元老院が利用します。ガイウスとともにその年の護民官の一人になっていたドゥルーススを抱き込みます。そして、ガイウスがローマを留守にしている間に、ガイウスが提案・可決させていた各種法律をさらに踏み込んだ、すなわちもっと大衆受けするようにした法律を次々と制定させます。ドゥルースス人気を煽って、ガイウス人気をかげらせようという作戦ですね。

「このような過激な法を次々と成立させては、元老院も後になって困るのではないかと、後世のわれわれならば考える。だが、人類史上はじめて法治国家の理念を打ち立てたローマ人は、法というものは永劫不変なものではなく、不都合になれば変えるべきものであると考えていた。・・・(中略)・・・それでローマ人は、従来ある法の改正ではなく、現状に適合した新しい法を成立させ、旧法の中でそれにふれる部分は自然解消する、というやり方をとっていた。・・・(中略)・・・護民官ドゥルーススが次々と成立させた法案を実施する気など、ドゥルーススを操る元老院には少しもなかった。目標は、(ガイウス・)グラックスの失脚にある。グラックスの失脚させ実現できれば、法律などはその後で、別の新法を成立させることによって消してしまうことができたからである。」

ガイウスのことを権力の私物化とか喧伝している元老院が、法律を私物化してるやん。

残念ながら元老院の作戦勝ちでした。視察からローマに帰国したガイウスでしたが、翌年の護民官を決める選挙では落選、三選はかないませんでした。それでも元老院のガイウス失脚作戦は続行します。その翌年に返り咲くのを阻止するためです。迷信深いローマ人の気質を利用しました。旧カルタゴ視察中に起こった一連の些細な出来事を不吉な前兆だと大衆に触れ回ったのです。ガイウスはあせりました。

「いや、彼の支持者たちのあせりのほうがもっと強かった。絶望に駆られた人は、容易に過激化に走る。そして常に、中心にいる人物よりも周囲を固める者たちのほうが、激しく対応するようになるものである。」

絶望に駆られて事件を起こす、よくあることですね。周囲の方が激しくなる、これもよくあることですが不思議な現象ですよね。本人は望んでいないのに周りが勝手にやっちゃって、最後本人が悪いみたいに叩かれる。気の毒。

ガイウス派対元老院で市民集会は一触即発のピリピリした空気。その中で事故とでも言えば良いのか、下役人殺害事件が起こります。これで両派一気に色めき立ちます。元老院はローマ史上初「元老院最終勧告=非常事態宣言」を発します。反国家行為をした者には、執政官は、裁判なしで殺す権利を与えられました。暴徒扱いされ硬化したガイウス派ですが呆気ないくらい簡単に制圧されます。そしてガイウスとその同志の一人でリーダー格であったフラックスに対して懸賞金がかけられます。フラックスは殺され、ガイウスは神殿内で自害を試みますが支持者らに説得されひとまず逃走しました。が、結局ローマを流れるテヴェレ河沿いの森の中で一人の忠実な奴隷とともに遺体となって見つかります。おそらく奴隷が主人を刺し、返す刀で奴隷も自害したのであろうと塩野さんは推測します。

これはシチリア・アグリジェントの写真。フォロ・ロマーノにもこういった遺跡がたくさん遺っています。

「執政官オピミウスの命によって、ガイウスとフラックスの首は、フォロ・ロマーノ(ローマの中心地、有名なコロッセオに隣接、ただし当時はまだコロッセオは建設されていません)の演壇の上にさらしものになった。二人の遺体のほうは、アヴェンティーノの丘で倒れた同志たちの遺体とともに、テヴェレ河に投げこまれた。紀元前一三三年のティベリウスのときとちがい、前一二一年のガイウス殺害のときは、追求はその日で終りにはならなかった。ガイウス・グラックスの共鳴者と見なされた人々の追及はこの後もつづき、捕われた彼らは裁判も受けずに死刑になった。その数、三千といわれる。」

グラックス派の人々の資産は没収され、ガイウスの妻は持参金まで没収。未亡人たちは喪服の着用すらも反国家行為として禁止されます。

欲深い元老院やりたい放題やな。既得権益を失う恐怖、失った恨みがいかに激しいか。力を持ってさえいればなんでもできる、何でもかんでも好き放題やってもいいみたいに勘違いしていますよね。こんなローマやったら滅んだほうがいいと思う、共感するところないですね。

その後、グラックス兄弟が目指したあらゆる改革が無に帰します。新植民都市建設による経済振興も、農地法改革と市民権拡大による失業者対策と軍事力強化も全てです。

「自作農奨励路線は、完全に挫折した。そべてが、もとにもどったのである。」

「紀元前一二〇年当時のローマの元老院は、ハンニバルに勝った百年前の元老院と、同じことしか考えていなかったのである。彼らは百年経っても、次のことを確信していた。

イタリアが、全地中海世界の支配者であらねばならない。

ローマが、全イタリアの支配者であらねばならない。

元老院が、全ローマ市民の指導者であらねばならない。

これは一種の鎖国主義である。ポエニ戦役での勝利が、勝者ローマ人を、精神的な鎖国主義に変えたのであった。」

精神的鎖国か、ローマじゃなくても簡単に陥ってしまう罠ですね。国に限らずあらゆる組織が、いや個人でも簡単に陥っていますよね。知らず知らずのうちに陥ってしまうのがまた厄介です、よっぽど注意しないと。

民主主義国が全世界の支配者であらねばならない。アメリカが全民主主義国の支配者であらねばならない。トランプが全アメリカ国民の指導者であらねばならない。

中国が全世界の支配者であらねばならない。中国共産党が中国の支配者であらねばならない。習が全中国共産党員の指導者であらねばならない。

「グラックス兄弟の改革が挫折した要因を、後代の研究者の多くは、時期尚早論に帰す。まったく、人間とは、眼の前に突きつけられでもしないかぎり眼を開かないものなのだ。」

ドキっとしますが、皆一緒かと思うと少し安心。って安心しとれる状況じゃない。

「だが、私には、どうしてももう一つの想いを捨てることができない。それは、もしもグラックス兄弟が、彼らの改革を護民官としてでなく、執政官や財務官として実行していたとしたらどうであったろう、という想いである。祖父や父のキャリアから見ても、二人には、共和制ローマの最高官職である執政官にも、そして執政官経験者のみに開かれ、権威でも権力でも執政官に遜色するところのなかった財務官にも、ほぼ百パーセントの確率で就けたはずである。だから、(資格年齢に達するまで)十年待って執政官に選出させ、またもう数年待って財務官に選出されたときに、改革を実行することもできたのだ。そして、執政官や財務官が政策立案者になった場合は、相当に改革的な政策でも元老院の支持を得ることがむずかしくなく、それを背景に市民集会でも、問題なく可決されている例が少なくないのである。」

さらに塩野さんは考察します。元老院の中にもいた良識派・有識者までが最終的にグラックス兄弟から離れたのが兄弟の挫折の原因であると。何故離れたのか?

「平民階級の代表である護民官の勢力が強くなることは、元老院の主導で成り立っているローマ型の共和制の崩壊につながる怖れを、有識者たちがいだいたからではないかと思う。・・・(中略)・・・そう考える人々からすれば、グラックス兄弟の改革の多くには賛成しても、兄弟の改革の進め方には賛成できなかったのである。執政官や財務官として改革を実行したのであったら、あくまでも、寡頭制型の共和政体であるローマの体制内での改革になったのだが。」

「しかし、と私はまたも考えてしまう。グラックス兄弟の改革が、執政官や財務官としてでなく護民官として成された意味は、まったく無かったということになるのか、と。やはりあった、と私は思う。紀元前二世紀後半のローマが抜本的な改革を必要としていたことは、体制内の人でもわかっていた。だが、それへの試みは、元老院という「現体制」からは成されなかったのである。ということは、元老院はもはや、現状に柔軟に対応する統治能力に欠けていたということになる。・・・(中略)・・・年齢の若さのために彼ら自身ははっきりと意識していなかったかもしれないが、グラックス兄弟がローマ人に遺したのは、元老院主導の共和政体そのものへの疑問ではなかったかと思われる。だからこそ彼らの改革も、元老院の範囲外にある唯一の社会的立場であった、護民官としてやらねばならなかったのではないか。ティベリウスとガイウスのグラックス兄弟は、兄が七カ月、弟は二年の実働期間しかもてなかったにしても、そしてその間に実行された改革のほぼすべてが無に帰してしまったにしても、成長一路であった時代を終って新時代に入ったローマにとって、最初の道標、つまり一里塚を打ち立てたのである。これが彼らの、歴史上の存在理由である。なぜなら、ローマ人も紆余曲折はしながらも、結局は兄弟の立てた道標の示す道を行くことになるのだから。」

結局、元老院のメンツの問題と既得権益の死守でしかないやん。自分たちではなんともできやんのやったら、若かろうが体制外の人であろうが、やる気があって、能力もあって、やったるって言うとる人がおるんやでやってもらえばええやん、自分たちも楽できるやん。「やらしたるで頑張れよ!」とかなんとか上から目線で言うとるだけでエライこと進んでやってくれるのに。

それにしても塩野さんの考察はすごいな~、なんでこんなに考えられるんやろ?第三巻の中でこの箇所が一番興味深くて、結局5回ぐらい読み返しました。

さて、ローマの混迷はまだまだと言うか、一層混迷していくのですがそれはまた次回にします。