こんにちは、Portafortuna♪光琉です。

プレミアムスイーツの季節到来

お待たせしました。今シーズンも“モーツアルトいちご”を使ったプレミアムスイーツの季節がやってきました。

まずは、やっぱり毎年一番人気メニューのイングリッシュショートケーキからスタートです。さっくりホロホロした生地が特徴の英国風ショートケーキです。シナモンが香る生地はいちご、生クリームととっても相性が良く、紅茶が一段と美味しくなります。

期間・数量限定、新鮮な完熟“モーツアルトいちご”が入荷できた時のみの提供です。日によっては提供できない日がありますので、「絶対これ食べたい!」と思われる方は、前もってお電話にてお問い合わせ下さい(1月30日(木)はありません)。

今シーズンも新作プレミアムスイーツを開発中です、お楽しみに~。

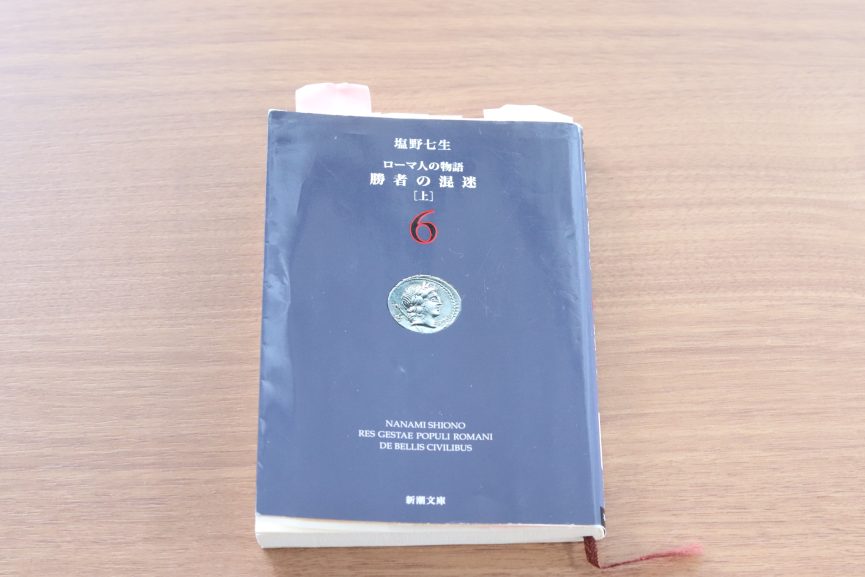

さて、塩野七生さんの著作を読み返すシリーズ。今回は「勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ」です。ハードカバーなら第三巻、文庫なら6と7です。

宿敵カルタゴを降し地中海の覇者となったローマ。紀元前753年の建国からすでに600年以上が過ぎたローマは内部から病み始めます。どんな病だったのか、その病をどうやって克服していったのかについて書かれているのがこの巻です。

勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ

「いかなる強大国といえども、長期にわたって安泰でありつづけることはできない。国外には敵をもたなくなっても、国内に敵をもつようになる。-ハンニバル-」

第二次ポエニ戦役でローマを散々苦しめたカルタゴの将ハンニバルの言葉として、この巻の冒頭で紹介されています。これからローマで何が起こるのか嫌な予感がします。内乱?クーデター?

でも「国内に敵」と言っていますが、ローマ市民全員にとっての敵なのか、ローマ社会を牛耳っている支配層である元老院にとっての敵なのか、被支配層である一般市民にとっての敵なのか・・・。

16年もの間続いた第二次ポエニ戦役という非常事態を乗り切るには、ローマ市民の意見が内部で割れているようでは上手く行くわけがありません。貴族平民の区別なく全ローマ市民が一致団結して行動をともにする必要がありました。そのため支配層であった元老院に平時よりも強い権限を与え、言ってみれば元老院に対応を一任することで挙国一致体制を整えました。幸い有能な指揮官たちが現れたことによりローマは非常事態を乗り切ることができました。

第二次ポエニ戦役に勝利し非常事態が終わったら直ちに平時のシステムに戻すのが道理なのですが、そうはならなかったんです。非常事態だからこそ元老院に与えられた強い権限は、その後も元老院が握り続けてしまったのです。そりゃ、一回手に入れたものはなかなか手放しませんよね。人事・財政・軍事・司法・外交権全てを元老院が握り続けました。そうなると当然、元老院議員にとって都合の良い法律ばかりが施行されるようになります。その結果生じた弊害、それが貧富の格差拡大とその固定化でした。そして、これこそが地中海世界の覇者となったローマに現れた「国内の敵」だったのです。

当時のローマは徴兵制だったので兵士は専門職ではありませんでした。平時は農民をして生活の糧を得ていた人々がひとたび戦争となると兵士となって祖国のために戦っていたのです。全ての農民が徴兵されるのかというとそうではなく、一定以下の資産しか持たない人々には徴兵が免除されていました。何故なのか。一家の大黒柱が戦争に行ってしまうと、その間、その家の収入はなくなります。もし一定以下の資産しかもたない=貯えがない家の大黒柱が戦争に行ってしまったら、その家族は路頭に迷うことになります。そうなると社会不安が起こる、ローマ社会が混乱するからです。だから一定以上の資産がある=大黒柱が戦争に行っている間もやりくりできるだけの貯えがある家の者にしか徴兵義務がなかったのです。

ところが、貧富の差が拡大し、貧しい人が増えるとその分だけ反対に一定以上の資産を持つ人が減っていきました。資産を持っていた人が没落していったということです。そうなるといざと言う時=戦争時に兵士が集められなくなります。だったら仕方ないなとでも言うふうに「一定以下の資産」のその基準がどんどん引き下げられていったのです。以前なら戦争に行かなくて済んだ貧しい人たちまでが戦争に駆り出され、当然その家族も困窮する状況が生まれたのです。

地中海世界の覇者になったとは言え、広大な領地を有するようになった国の宿命で、ローマは始終どこかしこで紛争・反乱・侵入に悩まされていました。その度に軍隊が編成され制圧に赴くわけですが、その徴兵される兵士に貧しい人が増えていったのです。兵士にしてみれば自分が戦争に行っている間にあるいは戦死した後に、祖国に残した家族の生活が保障されていないのであれば戦いに身が入るわけがありません。しかもその戦地はローマ近郊やイタリア半島内ではなく、遠い異国であればなおさらです。自分たちの生活を守るための戦争ではないと思っても、それは兵士の責任ではないのです。ということで、スペインで起こった反乱では士気が高くないローマ軍が屈辱的な敗北を喫するなど覇者ローマ社会に異変が現れてきていたのです。

「経済的に良いことは社会的にも良い結果をもたらすとはかぎらない。」

現代社会を見るとよくわかります。

「彼ら(没落した元自作農の失業者)は、富の集中する首都ローマに流れ込んだ。研究者たちの推計によれば、ローマの人口の七パーセントにもおよんだというから、これはもう立派に社会問題である。と言って福祉を充実させれば解消する問題ではない。失業者とはただ単に、職を失ったがゆえに生活の手段を失った人々ではない。社会での自らの存在理由を失った人々なのだ。・・・(中略)・・・多くの普通人は、自らの尊厳を、仕事をすることで維持していく。ゆえに、人間が人間らしく生きていくために必要な自分自身に対しての誇りは、福祉では絶対に回復できない。職をとりもどしてやることでしか、回復できないのである。ローマの「失業者」に対しても、プロレタリアートになったのだから兵役という形の直接税も免除され、けっこうな身分ではないかと思っていては、紀元前二世紀のローマ市民の心は理解できない。彼らは、自分たちはもはや一人前の市民ではなくなったという想いを、捨てることができなくなったのである。」

自分の存在理由を見いだせない、絶望しますね。「もはや一人前の市民ではなくなったという想い」屈辱的ですね。こういう人々が国中にあふれている社会、希望が持てません。

大きな病を体内に持ってしまったローマ。だからと言って指導層・支配層である元老院が何も手を打とうとしなかったのかと言うと実はそんなことはなく、一応やろうとはしていたものの上手くいっていなかったのです。そこに登場するのがティベリウスとガイウスの二人の若いグラックス兄弟です。第二次ポエニ戦役でローマを勝利に導いた英雄スキピオ・アフリカヌスは兄弟の母方の祖父にあたります。母方は名門貴族、父方はもとは平民でも今では貴族に列せられている家という裕福な家庭に生まれました。ゆえに将来は元老院議員になることが約束されていた二人です。とは言え、ローマ貴族社会の例にならい兄ティベリウス・グラックスは資格年齢に到達する30歳で平民側=被支配者側を代表する、すなわち平民を代弁する側の役職である護民官になります。護民官になるやいなや「農地法」を提出しました。

「ティベリウス・グラックスの考えははっきりしていた。農民から無産者(プロレターリ)に落ちた人々に、農地という資産を与えることで自作農に復帰させ、それによってローマの市民層の基盤を健全化し、失業者救済をすると同時に社会不安を解消しようと考えたのである。市民層の健全化さえ成れば、ローマの市民権所有者で構成されているローマ軍団の、質量ともの向上も回復できるのだった。」

30歳でこんなこと考えられるなんて、さらにそれを政策立案できるなんて!貴族の家に生まれたのだから貴族にとって有利な政策ばっかりを推し進めようとするのがよくいる貴族ですよね。でもティベリウスはそうはせず、たとえ貴族が既得権益を失うことになったとしても、時代の流れの中で仕方なく没落してしまった平民に手を差し伸べることが結局はローマを救うことになる、その結果もちろん貴族だって利益を得ることになるということを見抜いていたわけですよね。歴史に名を遺すような人は違う。

なにかがおかしくなっているローマをなんとかしないといけないということでは元老院も一致していたので、この段階では貴族たちも反対しなかったのです。問題はここからです。

たとえ農地を分配したところで、そこで農業を始めるにもある程度の先行投資が必要になります。でも無産者にそんな資金があるわけがありません。そこでティベリウスはその資金も国庫から助成しようと考えました。ところが、これには元老院が反対しました。

護民官は4人制です。その中の一人オクタヴィウスを元老院が懐柔し、ティベリウスの立案したその法案に対し反対の立場を取らせたのです。実はティベリウスとオクタヴィウスは親友で、オクタヴィウスもティベリウス同様に良家の出身でした。

「二人の間には連日、白熱した論戦がつづいたが、論戦がどれほど熱しても、汚い言葉を投げ合うこともなく、相手の欠点をあげつらうこともなく、声を荒げることさえもなかった。敵と味方に分かれても、礼儀と品位は守ったのである。」

先日返り咲いた大統領に教えてやって欲しいですね。

最終的にティベリウスは市民集会でオクタヴィウスを解任させるという強硬手段にでて、農地法をなんとか成立させました。

「そのティベリウスに反対する人々は、法案成立後も農地借用を望む人々との話し合いの場の提供を断わるなどという姑息な手段を弄しての妨害をやめなかったが、若き護民官の進路をはばむことはできなかった。」

嫌がらせでもして気を紛らすしかなかったのね、情けないな~。

国庫から助成金を出すにしてもその財源はどうするのか?その財源確保を巡ってもティベリウスは元老院と対立します。財源確保を期してティベリウスが採ったやり方が、「自分たちこそが国家ローマを正しい道に導いているのだ!」と思い込んでいた元老院に対する挑戦状ととられたのです。

「これは、元老院が主導することで成り立ってきた寡頭政体への、はじめての明らかな反対行為であった。元老院を根城としてきたローマの為政者階級は、七十年もの間安住してきた体制が、ゆさぶりをかけられたことを知ったのである。しかも、自分たちの階級の一員と思っていた、ティベリウス・センプローニウス・グラックスによって。」

やるな~。30歳ですよ、30歳。安住して手を抜いているからこういうことになるの。自分たちが悪い。

「少し前までは自分の考えに熱心な支持を与えてくれていた人々の態度が困惑気味に変ったのに、ティベリウスが気づかなかったはずはない。だが、それがかえって、彼の意志を固めた。成立し実施に移った「農地法」は、どのような理由であれ中途で終らせてはならなかった。続けることで成果をあげ、共和制ローマの基盤を確実にしなければ、いずれはローマも滅亡した他国の轍を踏むことになるという危機意識が、孤立化しつつあった彼を支えたのである。」

ティベリウスは16歳の時に、第三次ポエニ戦役を経た強大国カルタゴが地球上から抹消されるのを目の前で実際に見ています。そのことがティベリウスに強烈な印象を与えたのではないかと塩野さんは推測しています。だからこそ何が何でもローマにはそれを避けさせたいという思いが強かったのではないかと。きっと塩野さんの推測は正しいと思いますが、だからと言ってその思いを実際に行動に移せたっていうのがすごいところですよね。

護民官も執政官や他の役職同様任期は1年です。ただ、他の役職と違い護民官には翌年も続けて再選されてはいけないという法律はありませんでした。それでティベリウスは翌年の護民官選挙へも立候補しました。それに対し反ティベリウスの元老院は再選を防ごうと画策します。

「護民官再選出によって(ティベリウス・)グラックスは、彼個人への権力の集中を狙っている。これが、反対派のかかげる旗印になった。狭い視野しかもたない人が、政治上の理由でなされることでも私利私欲によると思いこんでしまうのは、今にはじまったことではないのである。」

老獪な政治家がいっぱいいたであろう元老院が30歳相手にこれか、恥もへったくれもないな。その老獪なところを他に活かせよ。

それはともかく、王家に生まれたわけでもない人が、30歳で権力の集中を狙っていたとしたらそれはそれですごいと思いますが。

政治家が言うこと為すことには何でもかんでも私利私欲があるやろ?と疑ってしまう僕は視野が狭い・・・。

元老院による妨害があってもあきらめなかったティベリウスですが、護民官の選挙当日、反対派の元老院議員たちを先頭にした一団によって、殴り殺されます。いまだ30歳でした。ティベリウス支持派の若者300人も一緒に殴り殺され、遺体はローマを流れるテヴェレ河に投げ込まれました。

これがローマの将来を思って孤軍奮闘した若者の生涯です。いたたまれないとはこのことか。共和国の未来のために尽くした人を、目の前のことや自分たちの利益しか考えられない連中が暴力で葬り去る。ローマの行く末が心配です。でも立派に名を遺しましたね。2000年経ってこんな異国の人間にも知られるぐらいの痕跡を遺したわけですから。

「三十歳で死んだティベリウスの護民官としての実働期間は、わずかに七か月足らずでしかなかった。だが、この若者によってはじめて、あまりにも急速に大国になってしまったローマに生じた「疾患」が、何であるかが白日のもとに示されたのでる。そして、滅亡した過去の大国の轍を踏みたくなければ、それを治療することが、ローマ人にとっては、何よりもの急務であることを訴えたのであった。

死の瞬間のティベリウスの想いは、無念の一語に尽きたであろう。だが、少なくとも一つの事実だけは、彼の心になぐさめを与えたにちがいない。紀元前一五九年以降減少の一途をたどっていた兵役該当市民、つまり社会の基盤を構成するだけの資力をもつ市民の数が、この時期を境にして上昇に転ずるのである。・・・(中略)・・・ティベリウス・グラックスの考えが、有効であったということの実証であった。」

さすが塩野さん、感傷に浸っている僕とは違って冷徹に分析してある。歴史を読むときに大切な態度ですよね。

ティベリウス殺害後、元老院は市民の怒りを鎮めるため、殺害を先導した元老院議員ナシカを追放します。そしてティベリウスが行った改革は全てそのまま続けられることを約束します。だったら何のために殺したんねん!って言いたくなりますよね。殺される前に手助けしたれよ。

幸か不幸か、もちろん幸ではあるのですが、ティベリウス殺害の後のローマをとりまく環境は平和でした。

「兵役該当市民数も、上向きに変りつつある。加えて属州の平穏化で、軍団の必要数も減少した。人は、必要に迫られなければ、本質的な問題も忘れがちなものである。ローマにもどった平和が、ローマのかかえる本質的な問題の解決を先送りすることになった。」

これが人間ですよね。僕なんて必要に迫られても忘れていますが、というか逃げているのでローマのことを笑ってはいられません。

「しかし、さし迫った必要がなくなったからといって本質的な問題まで忘れはしなかったローマ人は、ティベリウスの若い弟のガイウス一人ではない。ローマ社会の貧富の差の拡大の是正の必要は認め、それゆえに当初はティベリウスを支持していた元老院内の良識派も、忘れはしなかった人々だった。」

繰り返すんやけどさ~、元老院の良識派の人たちさ~、わかっとったんならティベリウス助けたれって。見殺しにしとんなよ~。

ティベリウスの弟ガイウス・グラックスはこの時まだ21歳です。彼がローマ政界で頭角を現すまで10年待たなくてはなりません。

が、随分と長くなってしまったので続きは後日にします。